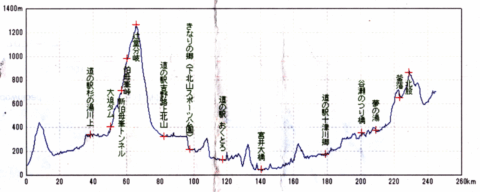

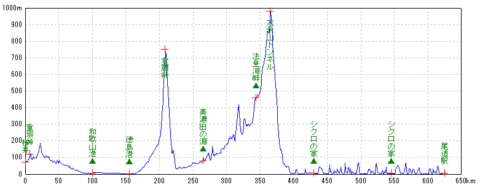

青線が今回のルート

青線が今回のルート1/6 自宅~王寺駅/東福山駅~鞆の浦~尾道 66.0キロ

1/7 尾道~「しまなみ海道」~今治 (高根島一周、伯方島、大島外回り) 111.9キロ

1/8 今治~梶取ノ鼻~大角鼻~馬島~今治 53.4キロ

1/9 今治…岡村島…大三島~伯方島~大島東回り~今治 52.6キロ

1/10 今治…岡村島~大崎上島…大崎上島…竹原 36.0キロ

計319.9キロ(航路は除く)

1/6 王寺0436→0512新今宮0512→0530大阪0534→0640西明石0641→0715姫路0731→0908岡山0913→1007東福山(平日ダイヤ) 5,150円分乗車

1/10 竹原1521→1558三原1602→1853播州赤穂1900→2043大阪2058→2137王寺2145→2218桜井 5,940円分乗車

交通費 JR 4,740円(青春18きっぷ2回分相当 11,090円分乗車)

交通費 フェリー等 3.440円 (「せとうちサイクルーズPASS」なしでは4,100円)

宿泊費 11,800円(うち5,000円は「えひめ旅行券」)

入浴料 1,250円

外食代 8,204円

食料飲料 4,658円

ランドリー使用料 300円

土産物 2.204円

いつもの様に初瀬ダムから小夫(おぶ)集落を経て、天神社笛吹奥宮で一息入れて、県道38号桜井都祁線から都祁山の道こと県道781号都祁名張線へ、3日前に走ったばかりなのですが、田んぼには水が入り、里に蛙の声が響きわたります。

いつもの様に初瀬ダムから小夫(おぶ)集落を経て、天神社笛吹奥宮で一息入れて、県道38号桜井都祁線から都祁山の道こと県道781号都祁名張線へ、3日前に走ったばかりなのですが、田んぼには水が入り、里に蛙の声が響きわたります。  旧室生村域の多田から向渕へと抜け、もちろん「自撮り」の準備はしてきていますので、面白そうなポイントで1テイク。 黒っぽいウェアで単調な感じになってしまったので、逆をとってモノクロにしてみました。

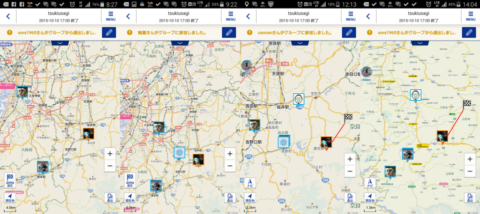

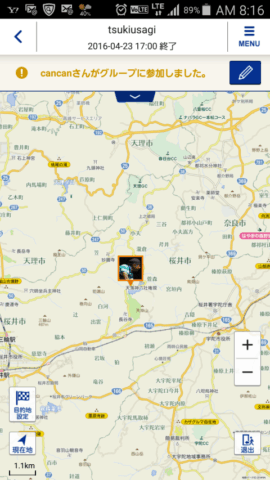

旧室生村域の多田から向渕へと抜け、もちろん「自撮り」の準備はしてきていますので、面白そうなポイントで1テイク。 黒っぽいウェアで単調な感じになってしまったので、逆をとってモノクロにしてみました。  ところで今日は、GWの「月うさぎキャンプ」で利用する「みんなで位置共有」と云うスマホアプリのテストとデモンストレーションを兼ねて、朝からアプリを動かしています。 GPS機能を持つスマホでアプリを使える事が前提ですが、地図上で参加しているメンバーの位置が判ると云うものです。 地図の縮尺等に制限はありますが、無料で利用する事ができます。 「月うさぎキャンプ」は自走現地集合が一応の建前ですので、このアプリを利用するとお互いの現在位置が判り、途中で合流したり、トラブルに役立つかも知れません。 ただこの手のアプリ共通の問題なのですが、どうしてもバッテリーの消耗が激しい事、自転車の移動速度を考えるとリアルタイム性はそれ程必要がないので、測位と送信間隔を調整できてバッテリーの消費を多少でも少なくできると良いのですが。

ところで今日は、GWの「月うさぎキャンプ」で利用する「みんなで位置共有」と云うスマホアプリのテストとデモンストレーションを兼ねて、朝からアプリを動かしています。 GPS機能を持つスマホでアプリを使える事が前提ですが、地図上で参加しているメンバーの位置が判ると云うものです。 地図の縮尺等に制限はありますが、無料で利用する事ができます。 「月うさぎキャンプ」は自走現地集合が一応の建前ですので、このアプリを利用するとお互いの現在位置が判り、途中で合流したり、トラブルに役立つかも知れません。 ただこの手のアプリ共通の問題なのですが、どうしてもバッテリーの消耗が激しい事、自転車の移動速度を考えるとリアルタイム性はそれ程必要がないので、測位と送信間隔を調整できてバッテリーの消費を多少でも少なくできると良いのですが。  室生寺を過ぎ「空っぽ」と云うお店まで来たのですが、どうやらI氏は位置は更新されていないものの、Facebookへの書き込みを見ると砥取あたりまで来ている模様、お昼時なのでここで待っても良いのですが、単車が一杯来ていて鬱陶しいので、先に進む事にしてしまいました。

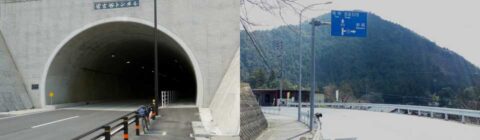

室生寺を過ぎ「空っぽ」と云うお店まで来たのですが、どうやらI氏は位置は更新されていないものの、Facebookへの書き込みを見ると砥取あたりまで来ている模様、お昼時なのでここで待っても良いのですが、単車が一杯来ていて鬱陶しいので、先に進む事にしてしまいました。  ところがなんと滋賀からniwa-chanさんがやってきていて、大野寺付近にいる模様です。 その後こちらへやってくるのかと思っていると室生ダムの方へ向かっている様です。 こちらはR369まで出て染谷峠へは向かわず榛原方面へ下る事に、途中から八滝トンネルを抜けて伊那佐へ抜けようしたのですが、道を曲がり損ねてそのまま榛原へ、その間にniwa-chanさんは菟田野へ抜け、一谷峠から「月うさぎ」へ向かった様で、I氏は案の定「空っぽ」でお食事中。

ところがなんと滋賀からniwa-chanさんがやってきていて、大野寺付近にいる模様です。 その後こちらへやってくるのかと思っていると室生ダムの方へ向かっている様です。 こちらはR369まで出て染谷峠へは向かわず榛原方面へ下る事に、途中から八滝トンネルを抜けて伊那佐へ抜けようしたのですが、道を曲がり損ねてそのまま榛原へ、その間にniwa-chanさんは菟田野へ抜け、一谷峠から「月うさぎ」へ向かった様で、I氏は案の定「空っぽ」でお食事中。  結局はお二人に逢う事はかなわず、「おごぽご」でお昼を頂いて、宮奥ダムから大峠経由で帰ろうかと思いながらも長話をしていたら、予報より早く崩れだしそうな雲行きになってきたので、そのまま女寄峠を下って帰ってきました。 本日の走行76.6キロ。

結局はお二人に逢う事はかなわず、「おごぽご」でお昼を頂いて、宮奥ダムから大峠経由で帰ろうかと思いながらも長話をしていたら、予報より早く崩れだしそうな雲行きになってきたので、そのまま女寄峠を下って帰ってきました。 本日の走行76.6キロ。

鳥見山公園は先日からの木枯らしで、木々は葉を落としてすっかり冬景色でした。 ただ風もなく冬の陽射しが心地良いので、お湯を沸かして持参のコンビニ弁当とカップ麺でお昼にします.

鳥見山公園は先日からの木枯らしで、木々は葉を落としてすっかり冬景色でした。 ただ風もなく冬の陽射しが心地良いので、お湯を沸かして持参のコンビニ弁当とカップ麺でお昼にします.