和歌山県東牟婁郡串本町 橋杭岩にて

和歌山県東牟婁郡串本町 橋杭岩にて

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。

道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

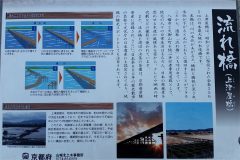

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

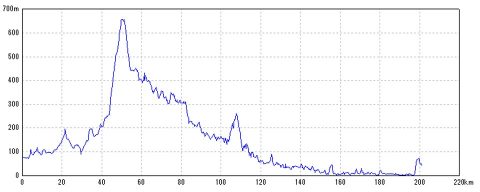

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。

古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

荒船海岸で既に大島が見えていましたが、橋杭岩まで来るとくしもと大橋と陸繋島の潮岬が見えてきました。 串本の街に入り、潮岬の入り口にあるクロネコヤマトで留め置きに荷物を受け取ります、リュックを入れていた空箱は、明朝また送るからと営業所に置いておいて貰う事に。リュックを担いで潮岬へ、キャンプ場のある望楼の芝まで5キロ程なのですが、標高で70m程登らなくてはなりません。ともあれ1745には本州最南端潮岬に到着です。色々と悩みましたがasuka号で来たのが正解だったのかも。重いのは重いのですが、ロードに比べると体にやさしいと云うか、気分的にも楽に乗っていられるのは200キロの長丁場には差がでたのかも。今年になって180キロ台は2度あったものね、何と7年ぶりの200キロ超。後半どうにかモチベーションを維持できたのも良かったかと。

さて宅急便で送ったキャンプ用品はテントとマットだけ、夏の平地キャンプですので寝袋もなし、食事は元より外食のつもりですが、さすがにそれも寂しいのでお湯を沸かせる準備だけは。もう2年使っているケトルです。日曜の夜ですので先客は数名、自転車も2人程いる様です。

設営を済ませ風呂と食事に串本の街へ往復、串本は町と云っても24時間営業のスーパ-やホームセンターなどもあって補給などにも便利な処です。街への往復を含めて本日の走行219.0キロとなりました。

なかなか来れない南紀ですから、明日は瀧の拝~篭~小匠と回る予定です。

5/15 「東の海へ」(鳥羽市鎧崎)

6/13 「西の海へ」(和歌山市加太)

7/29 「北の海へ」(宮津市由良海岸)

8/19 「北の海へ Part.2」(小浜市)

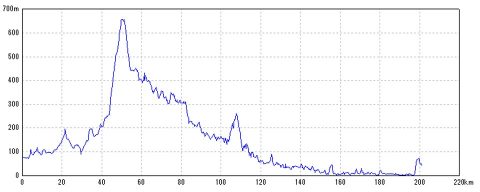

海のない奈良から東西南北の海を目指すライド、残るは「南の海」行き先は和歌山県串本町の潮岬、本州最南端でもある訳です。さて今週末の27日(日)に行く事に決めたのですが、潮岬へは過去何度も行っているものの、一日で潮岬まで走った事はありません。新宮までは同様に何度も行っているのですが、その先潮岬までの約50キロは、海岸沿いに交通量の多いR42を走らなけらばならない事、桜井まで日帰りとなると串本駅が1843発のくろしお34号が最終、まして「青春18きっぷ」で帰って来ようとすれば1649発が最終となってしまうのです。桜井から五條経由で200キロ余りの道のりを走り、この時間はかなり厳しいと云えます。

海のない奈良から東西南北の海を目指すライド、残るは「南の海」行き先は和歌山県串本町の潮岬、本州最南端でもある訳です。さて今週末の27日(日)に行く事に決めたのですが、潮岬へは過去何度も行っているものの、一日で潮岬まで走った事はありません。新宮までは同様に何度も行っているのですが、その先潮岬までの約50キロは、海岸沿いに交通量の多いR42を走らなけらばならない事、桜井まで日帰りとなると串本駅が1843発のくろしお34号が最終、まして「青春18きっぷ」で帰って来ようとすれば1649発が最終となってしまうのです。桜井から五條経由で200キロ余りの道のりを走り、この時間はかなり厳しいと云えます。

まぁ何処かに泊まれば済む話なんですが、余計なお金は使いたくありませんし、ならば過去に何度も使っている潮岬の無料のキャンプ場(現在は有料となる期間があります)に泊まれば、串本町には食事のできる処は幾らでもありますし、スーパーマーケットもあります。泊まるだけの最小限のテント、マット、寝袋(この季節の潮岬ならまず不要)さえあれば、基本リュックなどを担いで走る事は良しとしませんので、とりあえずリュックに押し込んで宅急便にして、潮岬の入り口にあるヤマト運輸の営業所から少しだけ担げば良いかと。ならば輪行袋や帰りの着替えも送っておけば、ERBAロードを駆って殆ど身一つで走って行けるではないかと。

まぁ何処かに泊まれば済む話なんですが、余計なお金は使いたくありませんし、ならば過去に何度も使っている潮岬の無料のキャンプ場(現在は有料となる期間があります)に泊まれば、串本町には食事のできる処は幾らでもありますし、スーパーマーケットもあります。泊まるだけの最小限のテント、マット、寝袋(この季節の潮岬ならまず不要)さえあれば、基本リュックなどを担いで走る事は良しとしませんので、とりあえずリュックに押し込んで宅急便にして、潮岬の入り口にあるヤマト運輸の営業所から少しだけ担げば良いかと。ならば輪行袋や帰りの着替えも送っておけば、ERBAロードを駆って殆ど身一つで走って行けるではないかと。

潮岬望楼の芝キャンプ場のご利用について(PDF)

とその様に決まりかけていたのですが、翌々日の29日の夕方まで時間がとれる事になり、そうなるとただ泊まって帰ってくるだけでは勿体無い様な気がしてきて、周辺には行きたい処は幾らでもありますし、最近ちょっとご無沙汰の「自撮り」もしたいし、そうなると三脚も必要、ロードでは不安な場所もあるし。asuka号を28Cに、リアのガードを分割式に換装して走って行けないかと、良からぬ考えが首をもたげできたのです。asuka号で200キロ以上走った事は何度もありますが、28Cとは云えパセラで辛いかも、2010年7月にツアラーの28Cで周山まで往復222キロを走ったのが。

とその様に決まりかけていたのですが、翌々日の29日の夕方まで時間がとれる事になり、そうなるとただ泊まって帰ってくるだけでは勿体無い様な気がしてきて、周辺には行きたい処は幾らでもありますし、最近ちょっとご無沙汰の「自撮り」もしたいし、そうなると三脚も必要、ロードでは不安な場所もあるし。asuka号を28Cに、リアのガードを分割式に換装して走って行けないかと、良からぬ考えが首をもたげできたのです。asuka号で200キロ以上走った事は何度もありますが、28Cとは云えパセラで辛いかも、2010年7月にツアラーの28Cで周山まで往復222キロを走ったのが。

和歌山県伊都郡高野町下筒香にて

和歌山県伊都郡高野町下筒香にて

キャンプの朝は早いです、昨夜は寝不足とあって早々にダウンしてしまったのですが。Dさん達は結構遅くまで盛り上がってた様でして、何やら肴にされてた様な、テント越しに聴こえてきた会話の断片が記憶に….

キャンプの朝は早いです、昨夜は寝不足とあって早々にダウンしてしまったのですが。Dさん達は結構遅くまで盛り上がってた様でして、何やら肴にされてた様な、テント越しに聴こえてきた会話の断片が記憶に….

野迫川村は人が暮らしている処はすべて標高600m以上ありますし、この「アドベンチャーランド」も647mの標高点が記されています。昨夏手に入れたインナーがオールメッシュのこのテントでは夜中に多少肌寒く感じて敷いてただけの寝袋を被りなおす事に。まだ風雨には遭ってませんが、夏の平地なら快適に過ごせます、設営も簡単でコスパも最高ですし。

野迫川村は人が暮らしている処はすべて標高600m以上ありますし、この「アドベンチャーランド」も647mの標高点が記されています。昨夏手に入れたインナーがオールメッシュのこのテントでは夜中に多少肌寒く感じて敷いてただけの寝袋を被りなおす事に。まだ風雨には遭ってませんが、夏の平地なら快適に過ごせます、設営も簡単でコスパも最高ですし。

さて、のんびり過ごしたい処なのですが、今夜は仕事の都合で遅くとも16時頃には桜井に戻らなくてはなりません。山深い野迫川村から一番楽に出られるのは野川から紀和隧道で高野町富貴方面に越えるルートなのですが、村でも南部のここから野川へ行くには1,000m前後まで登らなくてなりません、どう考えても私の脚力では後が持たないので、予定通りG氏に天狗木峠まで送って貰う事にします。

0940、H氏に見送られて天狗木峠を出発します、野川に下るのもありきたりですので、昨日来た桜峠へ向い、高野山内には入らず摩尼隧道でR371を下ります。

0940、H氏に見送られて天狗木峠を出発します、野川に下るのもありきたりですので、昨日来た桜峠へ向い、高野山内には入らず摩尼隧道でR371を下ります。

河合橋まで下った処で、久しぶりに丹生川沿いの筒香への道へ入ります、若干登り返しがありますが、紀和隧道を越えるのと大差はないでしょう。

河合橋まで下った処で、久しぶりに丹生川沿いの筒香への道へ入ります、若干登り返しがありますが、紀和隧道を越えるのと大差はないでしょう。

下筒香までやってきた処で、目の前に集落を見上げる素晴らしい風景が、今回は三脚を忘れてきたので「自撮り」は諦めるしかなかったのですが、ガードレールにカメラを括り付けて、どうにか撮る事ができました。

下筒香までやってきた処で、目の前に集落を見上げる素晴らしい風景が、今回は三脚を忘れてきたので「自撮り」は諦めるしかなかったのですが、ガードレールにカメラを括り付けて、どうにか撮る事ができました。

中筒香の風景、丹生川に沿った山深い谷あいの風景が、筒香から富貴にかけては穏かな里山の風景に。

中筒香の風景、丹生川に沿った山深い谷あいの風景が、筒香から富貴にかけては穏かな里山の風景に。

上筒香で紀和隧道から下ってきた川津高野線に合流します。

上筒香で紀和隧道から下ってきた川津高野線に合流します。

出屋敷辻から県道<732>阪本五條線となり、お馴染み成金バス停を過ぎると富貴、先の筒香と富貴は昭和33年に高野町に編入されるまでは富貴村でした。野迫川村とは反対に奈良県側の五條市との関わりが強く、最近まで奈良交通のバスが通っていました。(写真右)昔はここに県界と云う名のバス停が、再び奈良県に入ります。

出屋敷辻から県道<732>阪本五條線となり、お馴染み成金バス停を過ぎると富貴、先の筒香と富貴は昭和33年に高野町に編入されるまでは富貴村でした。野迫川村とは反対に奈良県側の五條市との関わりが強く、最近まで奈良交通のバスが通っていました。(写真右)昔はここに県界と云う名のバス停が、再び奈良県に入ります。

紀の川へ向って豪快なダウンヒルが続き13時過ぎには五條市街へ、吉野ストアで小休止、まだ30数キロ残っていますが、筒香経由したとは云えなかなか微妙な時間です。天狗木峠まで送って貰っていて大正解、阿太から福神へいつものルートを越え、脚を残したまま吉野口から1時間以内で走り抜いて、1510無事に桜井に帰投しました。本日の走行74.5キロ。

紀の川へ向って豪快なダウンヒルが続き13時過ぎには五條市街へ、吉野ストアで小休止、まだ30数キロ残っていますが、筒香経由したとは云えなかなか微妙な時間です。天狗木峠まで送って貰っていて大正解、阿太から福神へいつものルートを越え、脚を残したまま吉野口から1時間以内で走り抜いて、1510無事に桜井に帰投しました。本日の走行74.5キロ。

2日間で167.4キロ、些か強行軍の1泊2日のキャンプツーリングでしたが、ナイトランと涼しい内に高野山にアタックすると云う計画が功を奏して、8月としてはなかなか快適なツーリングを愉しむ事ができました。

当日の写真をうちのHPの「ツーリングの記録」にアップしています。[BICYCLE]→[ツーリングの記録]→[2017]とたどって下さい。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログインは’2017’、パスワードは「CanCan謹製卓上カレンダー 2017年版」奥付右下の数字です。以前のログイン、パスワードも現時点では使用できます。私の撮影分に関しては参加者の方は再利用して頂いて結構です。

奈良県道15号桜井明日香吉野線

週末の野迫川キャンプに備えてasuka号のチェーンとスプロケットを交換、試運転がてら芋ヶ峠まで往復してきました。実はasuka号にはCS-HG400 9S 11-28T(11,12,13,14,16,18,21,24,28)のスプロケットを付けてあったのですが、先月の「猪名川キャンプツーリング」の折りに最後の登りに恐れをなしてお蔵入りしていた11~34Tに換装したのですが、調子が悪くロー側2枚が使えず仕舞い、11-28Tに戻したもののチェーンを痛めてしまったのか以来あまり調子がよくありません。実際タイヤのグリップ力とかを考えると34Tまでは使えないので、試しにCS-HG50-9S(11,12,14,16,18,20,23,26,30)を新調してみたのです。

別にサイドバッグは必要はないのですが、ご愛嬌。後ろのマッドガードを「しまなみキャンプライド」の折に痛めたので修復作業中。写真はお馴染み明日香村石舞台古墳をロハで見下ろせる高台にて。

別にサイドバッグは必要はないのですが、ご愛嬌。後ろのマッドガードを「しまなみキャンプライド」の折に痛めたので修復作業中。写真はお馴染み明日香村石舞台古墳をロハで見下ろせる高台にて。

石舞台を出て少し行くと木蔭でBJ嬢が休憩中、どうやら同じく芋へ向うらしいのですが、私では噛ませ犬にもならないので。案の定祝戸で抜かされ栢森に着くまでに戻ってきました、あんた早過ぎやろ。先日の大雨で芋ヶ峠への道は所々で水が流れています、そんな路面でパセラにリア30Tではスリップしてしまいます。確かに28Tの事を思えば楽なのですが、30Tの下が26Tと云うのは辛いものがあります。しかし飛鳥川のせせらぎとひぐらしの声が心地良いです。

やはりこの季節、陽が傾いてきた頃から走り出すのが正解な様です、帰り道見知った顔とか2,3名の走る姿を見かけました、本日の走行32.6キロ。

RRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)の夏の恒例行事「大和高原早朝ラン」に参加してきました。と云っても仕事の都合で針テラス(名阪国道針I.C.)7時の集合にはとても間に合わないのですが、先々週の「ヴィンテージレーサー観賞会」、先週の「奥千丈林道」とRRCBの行事に参加できなかったので、頑張ってコースを逆回りして迎撃、合流する事にしました。ところで「大和高原早朝ラン」いつごろから始まったのでしょうね、真夏の一日朝の涼しいうちに標高のある大和高原の50キロ余りのコースを駆け抜けよう云うものです。昨年は不参加でしたが最近では一昨年に参加させて貰っています。

RRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)の夏の恒例行事「大和高原早朝ラン」に参加してきました。と云っても仕事の都合で針テラス(名阪国道針I.C.)7時の集合にはとても間に合わないのですが、先々週の「ヴィンテージレーサー観賞会」、先週の「奥千丈林道」とRRCBの行事に参加できなかったので、頑張ってコースを逆回りして迎撃、合流する事にしました。ところで「大和高原早朝ラン」いつごろから始まったのでしょうね、真夏の一日朝の涼しいうちに標高のある大和高原の50キロ余りのコースを駆け抜けよう云うものです。昨年は不参加でしたが最近では一昨年に参加させて貰っています。

自宅の桜井市ではなく橿原市内の出先を出発したのが0840、初瀬街道(横大路)を東へ走り長谷寺から<38>桜井都祁線へ、一番の難関が初瀬ダムです。一行は針テラスをスタート、山田から田原と須川ダムの下流、京都府との県境近くまで北上した後、柳生経由で布目ダムまで戻って来るのですが、既に柳生だとか、これはちょっと早すぎ、エイドポイントになっている布目ダムでの冷たいスイカにはありつけそうにありません。

自宅の桜井市ではなく橿原市内の出先を出発したのが0840、初瀬街道(横大路)を東へ走り長谷寺から<38>桜井都祁線へ、一番の難関が初瀬ダムです。一行は針テラスをスタート、山田から田原と須川ダムの下流、京都府との県境近くまで北上した後、柳生経由で布目ダムまで戻って来るのですが、既に柳生だとか、これはちょっと早すぎ、エイドポイントになっている布目ダムでの冷たいスイカにはありつけそうにありません。

10時半頃には針を通過し小倉から<127>北野吐山線へ、一行はとっくに布目ダムに到着して冷たいスイカを頬張っている様です。このままダムに向かっても途中でトンボ返りになりそうなので、コース上で一番嫌な坂である<80>奈良名張線と合流する北野口で待ち構える事にしました。ところでここからは日本の原風景とも云える素晴らしい山村風景を見下ろす事ができます。

10時半頃には針を通過し小倉から<127>北野吐山線へ、一行はとっくに布目ダムに到着して冷たいスイカを頬張っている様です。このままダムに向かっても途中でトンボ返りになりそうなので、コース上で一番嫌な坂である<80>奈良名張線と合流する北野口で待ち構える事にしました。ところでここからは日本の原風景とも云える素晴らしい山村風景を見下ろす事ができます。

計算通り一行が坂を上がってきました、先頭は明日香村のチネリ怪人vivvaさんです。参加者はドタもあって私を含めると16名との事です、プログレスの三島さんの姿も。(写真右:kiyaさん)

計算通り一行が坂を上がってきました、先頭は明日香村のチネリ怪人vivvaさんです。参加者はドタもあって私を含めると16名との事です、プログレスの三島さんの姿も。(写真右:kiyaさん)

北野口から<127>北野吐山線を折り返します。起点の北野から下深川まで未改良区間が続きます、渓流沿いの木陰が続き真夏でも快適、<25>月瀬針線と広域農道に挟まれて通う車も殆んどありません。

北野口から<127>北野吐山線を折り返します。起点の北野から下深川まで未改良区間が続きます、渓流沿いの木陰が続き真夏でも快適、<25>月瀬針線と広域農道に挟まれて通う車も殆んどありません。

針テラスには丁度お昼前に戻ってきて「王将」へ直行です。「王将」の前にサンジェ、チネリ、デローザ、ロッシンetc.の名車が並びます。

針テラスには丁度お昼前に戻ってきて「王将」へ直行です。「王将」の前にサンジェ、チネリ、デローザ、ロッシンetc.の名車が並びます。

今日は16時から有志が再来週の鈴鹿でのチームTTの練習との事で、昼食後はそれまでの間に山辺高校の近くにある「ミモザガーデン」にスイーツに行く事になりました。並松(なんまつ)池を見下ろすデッキのある素敵なカフェです、私は「なつみかんのかきごおり」を頂きました。(写真左:ショコラさん)

今日は16時から有志が再来週の鈴鹿でのチームTTの練習との事で、昼食後はそれまでの間に山辺高校の近くにある「ミモザガーデン」にスイーツに行く事になりました。並松(なんまつ)池を見下ろすデッキのある素敵なカフェです、私は「なつみかんのかきごおり」を頂きました。(写真左:ショコラさん)

午後2時に「ミモザガーデン」を後にし集合場所の針テラスへ戻りますが、自走の私はここでお別れし帰途に就かさせて頂きましたが、来年はフル参加で。本日の走行59.8キロ。

午後2時に「ミモザガーデン」を後にし集合場所の針テラスへ戻りますが、自走の私はここでお別れし帰途に就かさせて頂きましたが、来年はフル参加で。本日の走行59.8キロ。

当日の写真をうちのHPの「ツーリングの記録」にアップしています。[BICYCLE]→[ツーリングの記録]→[2017]とたどって下さい。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログインは’2017’、パスワードは「CanCan謹製卓上カレンダー 2017年版」奥付右下の数字です。以前のログイン、パスワードも現時点では使用できます。私の撮影分に関しては参加者の方は再利用して頂いて結構です。

ショコラさんのレポートはこちら

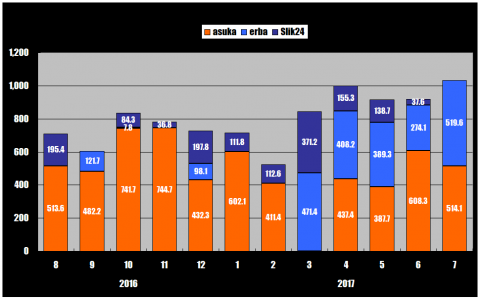

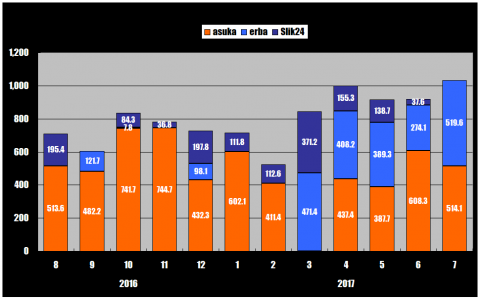

今月の走行1,033.7キロ、2017年累計5,960.2キロ、延陽伯号(片倉シルク グロワール24)の出番は無かったです、この季節小径車でポタリングなんて気分にもなれませんよね、ロードで爽快に走るしか… 高野山と倉敷→弓削島、桜井→丹後由良で100キロ超えが3回。

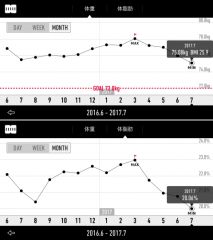

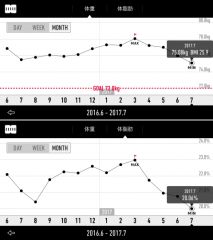

何か周期的に上下している様なんですが、体脂肪率が10%台に。

何か周期的に上下している様なんですが、体脂肪率が10%台に。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。 道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。 新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。 宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。 古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。