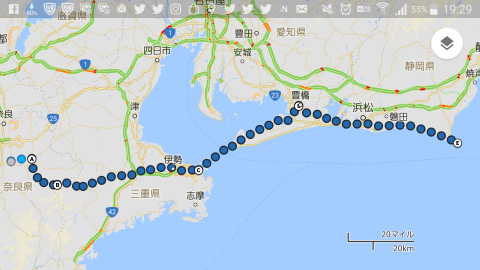

貴重な丸一日の休みとお天気回りが上手く重なったので走りに出かける事に。とにかく高見越で伊勢方面へ、今年の「東西南北の海へ」は「西へ」走っただけです。

貴重な丸一日の休みとお天気回りが上手く重なったので走りに出かける事に。とにかく高見越で伊勢方面へ、今年の「東西南北の海へ」は「西へ」走っただけです。

おおかた準備は済ませてあるので、4時15分に起き出してErbaロードで5時05分スタート、まだ路面が濡れていて今一つテンションが上がらない、まずはR165を走り西峠を越えて宇陀市、榛原から芳野川に沿って菟田野へ、松井橋のローソンで補給、この先予定のコースだと伊勢市までコンビニの類は皆無。そうそう店内が改装されています、売り場が広くなった様な気もしますけど、建屋は変わらない様な。

緩やかに佐倉峠を登り詰め東吉野側は豪快ダウンヒル、鷲家(わしか)から木津(こつ)トンネルへ登り返します。この空模様では高見山は見えないだろうし、久しぶりの旧い木津トンネルへ。

緩やかに佐倉峠を登り詰め東吉野側は豪快ダウンヒル、鷲家(わしか)から木津(こつ)トンネルへ登り返します。この空模様では高見山は見えないだろうし、久しぶりの旧い木津トンネルへ。

8時過ぎに高見登山口バス停へ、東の空に少し青空が見えてきました。

8時過ぎに高見登山口バス停へ、東の空に少し青空が見えてきました。

旧道への分岐を過ぎ左へ大きくカーブしながら登る中村橋を渡っていると後輪に違和感が、どうやらスローパンクた様です、橋を2つ渡って広くなっている処でエアーを足します、少しなら騙し騙し走れそうなので、できれば高見トンネル口まで頑張りたい処。

8時半にはトンネル口に到着、ここまで来れば駐車スペースにベンチ、トイレ、公衆電話があり、飲めないでしょうが水道もあります。

8時半にはトンネル口に到着、ここまで来れば駐車スペースにベンチ、トイレ、公衆電話があり、飲めないでしょうが水道もあります。

圧を上げたらここまで走って来れる様なパンクですが、幸い水道には幸いバケツがあったので、確認するとバルブ近くのトレッド側にピンホールが、その付近のタイヤ裏をまさぐってきると、案の定引っかかりが、細い針金状の金属片が突き刺さっています、そのまま交換をしていれば、せっかく交換したチューブをダメにする処でした。

圧を上げたらここまで走って来れる様なパンクですが、幸い水道には幸いバケツがあったので、確認するとバルブ近くのトレッド側にピンホールが、その付近のタイヤ裏をまさぐってきると、案の定引っかかりが、細い針金状の金属片が突き刺さっています、そのまま交換をしていれば、せっかく交換したチューブをダメにする処でした。

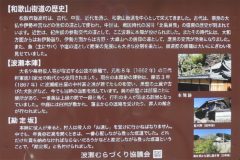

高見トンネル(2,470m)を抜け、ループ橋を見下ろす処で一息入れ、ほぼ下りきった処で和歌山街道の三重県側最初の宿場波瀬(はぜ)宿に立ち寄ります、R166からは少し離れますが、写真左の分岐から車は通れない橋を渡って行きます。

他所から訪れる人も稀なので、静かな宿場の佇まいが。それでも最近案内板が設置された様です。

波瀬宿の後も3ヶ所程旧道を縫って走ります。

波瀬宿の後も3ヶ所程旧道を縫って走ります。

宮本橋南詰のスーパー「つるや」で自販機休憩。伊勢方面へは最近はR369桜峠~丹生大師経由が多かったのですが、今日はR422湯谷峠経由で向かう事に、湯谷トンネルを抜けて少し下ると湯谷不動が、ここには水場があって真夏はオアシスです。

宮川河畔に出て県道に入ります暫く旧宮川村を東へ、JAでお弁当が買えたので「もみじの里公園」でお昼にする事にしたのですが、公園へ下る坂道でグレーチングの切れ目に突っ込んで見事に後輪がパンク、水が溜まっていて気が付かなかったのが。

「もみじの里公園」は一昨年9月に来たのですが、無料のキャンプ指定地となっています。三瀬谷ダム湖畔なので主にカヌーの利用が多いのですが、トイレと四阿(←但し)があります、食事とパンク修理で小1時間滞在。ところでスペアチューブを2本使い切ってしまったので、念のためにパッチ当てをしておこうとしたら、紙やすりがない事に、まぁ何とかなるでしょう。SNSでぼやいたら川崎のS氏がコンクリにこすりつけても良いよとのアドバイスが、なる程。

「もみじの里公園」は一昨年9月に来たのですが、無料のキャンプ指定地となっています。三瀬谷ダム湖畔なので主にカヌーの利用が多いのですが、トイレと四阿(←但し)があります、食事とパンク修理で小1時間滞在。ところでスペアチューブを2本使い切ってしまったので、念のためにパッチ当てをしておこうとしたら、紙やすりがない事に、まぁ何とかなるでしょう。SNSでぼやいたら川崎のS氏がコンクリにこすりつけても良いよとのアドバイスが、なる程。

13時過ぎに「もみじの里公園」を後にしR42船木大橋で宮川右岸に渡ります。船木大橋の下流側には旧R42の舟木橋が見えます、「自撮り」をしたくて準備もしてきたのですが、船木大橋は歩道が上流側にしかなく、交通量の多い国道だけに三脚が立てられません。なお上流側からは三瀬谷ダムと紀勢本線の鉄橋を望む事ができます。

ワーレントラス橋は昭和9年に改修されたものですが、橋台は明治時代のものが使用され、登録有形文化財に指定されています。橋としては一応現役なのですが、老朽化で2t以上の車両は通行止になっています。

船木大橋より下流、両岸に道が通じているのですが、左岸は宮川に流れ込む支流の浸食により、伊那谷の田切地形とまでは行かなくとも、アップダウンが多く、自転車なら交通量も少ない右岸の県道を継いで走る方が快適です。

船木大橋より下流、両岸に道が通じているのですが、左岸は宮川に流れ込む支流の浸食により、伊那谷の田切地形とまでは行かなくとも、アップダウンが多く、自転車なら交通量も少ない右岸の県道を継いで走る方が快適です。

左岸の県道は大紀町打見で747号から38号伊勢大宮線となりますが、太平洋岸自転車道の鳥羽~紀伊長島間の山ルートとして整備が進んでいます。

左岸の県道は大紀町打見で747号から38号伊勢大宮線となりますが、太平洋岸自転車道の鳥羽~紀伊長島間の山ルートとして整備が進んでいます。

大紀町野原。

大紀町野原。

県道38号は度会町麻加江で宮川左岸に渡ってしまいますが、今回は右岸を辿るつもりですので、右岸に沿った未踏の町道を行きますが、ダートを走らされたり(写真右)、県道に戻ってからも道を誤って一之瀬川沿いに遡ったりと。なお太平洋岸自転車道は中川大橋から内城田大橋までの間は左岸の県道を辿る様になっています。

度会町川口で県道22号伊勢南東線に入りますが伊勢が近づくにつれて交通量も増えて走り難くなって 1545 ようやく伊勢市域に(写真左)。伊勢市津村町の交差点に太平洋岸自転車の標識があるのですが(写真右)「10m」って何でしょ、標高でもない様です。

度会町川口で県道22号伊勢南東線に入りますが伊勢が近づくにつれて交通量も増えて走り難くなって 1545 ようやく伊勢市域に(写真左)。伊勢市津村町の交差点に太平洋岸自転車の標識があるのですが(写真右)「10m」って何でしょ、標高でもない様です。

1615 ようやく度会橋東詰に到着、昨年5月24日には桜峠~丹生大師経由で6時間余りで来ていますが、ここまで約127キロ、10数キロ遠回りとは云え10時間54分も掛かっています。この時間から伊勢市街を抜けて内宮まで云っても仕方がないので「東の海へ」は諦め宮川橋を渡り旧街道の428号伊勢小俣松阪線に入り松阪方面へ。

1615 ようやく度会橋東詰に到着、昨年5月24日には桜峠~丹生大師経由で6時間余りで来ていますが、ここまで約127キロ、10数キロ遠回りとは云え10時間54分も掛かっています。この時間から伊勢市街を抜けて内宮まで云っても仕方がないので「東の海へ」は諦め宮川橋を渡り旧街道の428号伊勢小俣松阪線に入り松阪方面へ。

伊勢中川駅まで走ろうかとも思ったのですが、道も判りにくく、夕方の車の多い時間帯になったので、今日は松阪駅でお開きと云う事に。二度のパンクやコースミスはありましたが、櫛田川と宮川の清流を眺めながらのツーリングは上々だったかな、走行146.2キロ。

伊勢中川駅まで走ろうかとも思ったのですが、道も判りにくく、夕方の車の多い時間帯になったので、今日は松阪駅でお開きと云う事に。二度のパンクやコースミスはありましたが、櫛田川と宮川の清流を眺めながらのツーリングは上々だったかな、走行146.2キロ。

千早駅裏「大地の里 友邦」にて

千早駅裏「大地の里 友邦」にて

天理教本部と天理大学の間には見事な銀杏並木があるので、ここでちょっとやらせ写真を撮ろう云う事に、南側の並木が葉を落とし始めているのが、ちょっと残念ですが。

天理教本部と天理大学の間には見事な銀杏並木があるので、ここでちょっとやらせ写真を撮ろう云う事に、南側の並木が葉を落とし始めているのが、ちょっと残念ですが。

最初の写真は上の2枚の写真、車の写っていないものとを合成したものです。

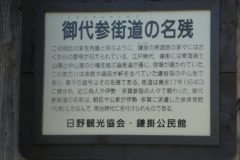

最初の写真は上の2枚の写真、車の写っていないものとを合成したものです。 上ッ道を櫟本(いちのもと)まで北上し左折、ここでドタ参のM氏とはお別れ、真っ直ぐ奈良へ向かわれます。私たちは北の横大路と呼ばれる東西の道へ入ります、業平道とも呼ばれるのですが、大和川の支流高瀬川に沿ったこの区間では県道192号福住横田線となっていて、福住より東はR25旧道、横田より西もR25となり法隆寺から王寺へと繋がっています。

上ッ道を櫟本(いちのもと)まで北上し左折、ここでドタ参のM氏とはお別れ、真っ直ぐ奈良へ向かわれます。私たちは北の横大路と呼ばれる東西の道へ入ります、業平道とも呼ばれるのですが、大和川の支流高瀬川に沿ったこの区間では県道192号福住横田線となっていて、福住より東はR25旧道、横田より西もR25となり法隆寺から王寺へと繋がっています。

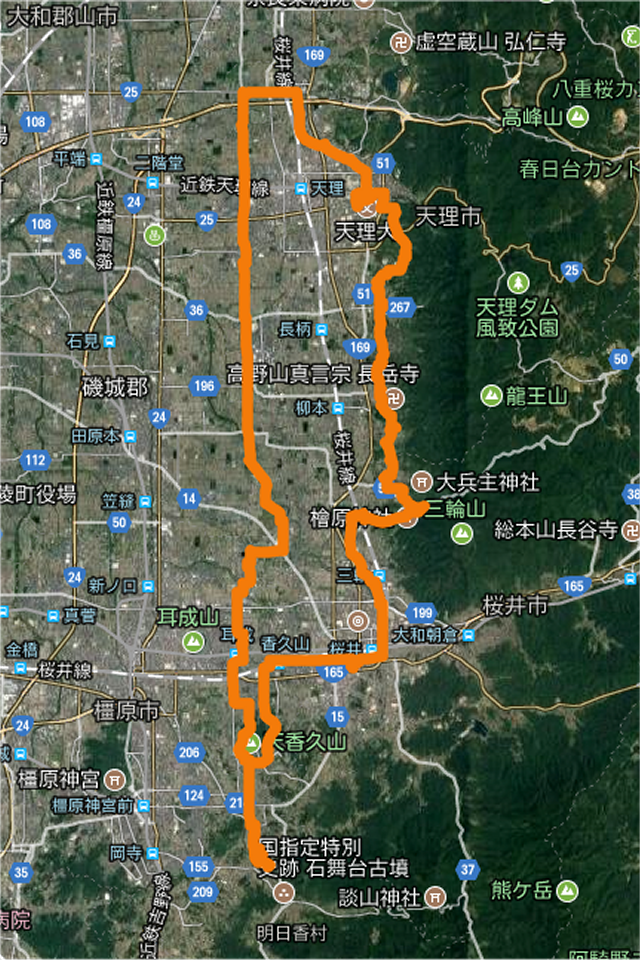

かつて中ッ道があっただろうルートに沿って南へ。萱生の休憩所からご一緒してくれた地元天理のK氏とは前栽でお別れ。

かつて中ッ道があっただろうルートに沿って南へ。萱生の休憩所からご一緒してくれた地元天理のK氏とは前栽でお別れ。 迎撃に中ッ道を北上してきているT御大と合流できるタイミングかと天理市井戸堂の、山辺御縣神社へ。とにかく停まると自転車談義が始まりますのである意味世話が要りませんが、この神社は中ッ道を語る上で重要なポイントなのですよ。さてT御大はこの先の馬田池公園付近で待っているとの事です。

迎撃に中ッ道を北上してきているT御大と合流できるタイミングかと天理市井戸堂の、山辺御縣神社へ。とにかく停まると自転車談義が始まりますのである意味世話が要りませんが、この神社は中ッ道を語る上で重要なポイントなのですよ。さてT御大はこの先の馬田池公園付近で待っているとの事です。

PHOTO:T御大

PHOTO:T御大

田原本町蔵堂で大和川を渡り、この先は中ッ道を辿り憎くなりますので、少々迂回する事に。時間調整も兼ねて最後の休憩を。T御大の新車?を囲んで自転車談義、ラーレーとは云え元国体チャンプの乗る自転車ちゃいまっせ。

田原本町蔵堂で大和川を渡り、この先は中ッ道を辿り憎くなりますので、少々迂回する事に。時間調整も兼ねて最後の休憩を。T御大の新車?を囲んで自転車談義、ラーレーとは云え元国体チャンプの乗る自転車ちゃいまっせ。 この後「あすか鍋」に加わらないdendenさんと乾さんとお別れ、とにかく出入りの多いサイクですわ。朝越えて来た天香久山、こんどは西側の山麓を越えます。落日にはちょっと遅かったのですが、畝傍山の黄昏を。

この後「あすか鍋」に加わらないdendenさんと乾さんとお別れ、とにかく出入りの多いサイクですわ。朝越えて来た天香久山、こんどは西側の山麓を越えます。落日にはちょっと遅かったのですが、畝傍山の黄昏を。 予定通り暗くなった頃に「めんどや」に戻ってきました。

予定通り暗くなった頃に「めんどや」に戻ってきました。