和歌山県有田郡有田川町 蘭(あらぎ)島にて

和歌山県有田郡有田川町 蘭(あらぎ)島にて

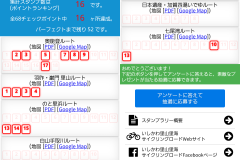

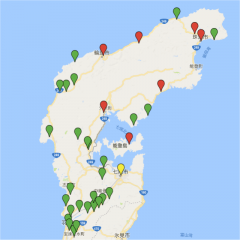

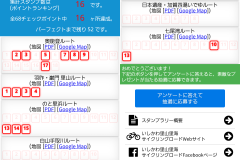

8月1日から始まった「WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー」、いかに45ヶ所のポイントを効率良くコースを愉しみながら巡るか、車に乗らない自分にとって輪行せざる得ない遠方は「青春18きっぷ」の利用できる9月10日までの間に少しでもこなしておこうと幾つかのプランを考えてみたのですが、一つは4月4日の「今日は和歌山へ、高野山から蘭島」とほぼ同様のコースになってしまいました、即ち高野山経由で有田川に沿って下り、R424白馬(しらま)トンネルで日高川町へ入り、今度は日高川に沿って御坊市へ向かうプランです。

続きを読む 高野山~有田川~日高川~御坊ツーリング(1日目) →

ツーリング5日目と云っても今日は七尾駅0500発の始発に乗って「青春18きっぷ」で帰途に就くだけなんですが。七尾0500→0622金沢0702→0825福井0911→1005敦賀1023→1158京都1203→1248奈良1308→1342桜井と淡々と5回の乗換えをこなして6時間半余り、昼過ぎには桜井へ無事帰投、昨夜穴水駅で輪行支度を済ませ、七尾での宿は駅から2分程、宿で風呂に入ってさっぱりしてですから、鈍行の旅にさえ慣れていればいたって快適なもんです、iPodのバッテリが上がってしまったのは誤算でしたが。

ツーリング5日目と云っても今日は七尾駅0500発の始発に乗って「青春18きっぷ」で帰途に就くだけなんですが。七尾0500→0622金沢0702→0825福井0911→1005敦賀1023→1158京都1203→1248奈良1308→1342桜井と淡々と5回の乗換えをこなして6時間半余り、昼過ぎには桜井へ無事帰投、昨夜穴水駅で輪行支度を済ませ、七尾での宿は駅から2分程、宿で風呂に入ってさっぱりしてですから、鈍行の旅にさえ慣れていればいたって快適なもんです、iPodのバッテリが上がってしまったのは誤算でしたが。

走行距離は1日目から4日目での4日間で計302.9キロ、ちょっと寄り道もありますが羽咋スタートの穴水ゴールでの能登半島でも、300キロは走らないといけません。

しかし今回程、反省材料の多いツーリングはありませんでした、幾ら重さ自慢の4サイドとは云え、使わなかった機材の多かった事、イス、テーブル、タープ、火器類と… 当初の5泊6日の日程だったら多少マシだったのかも知れませんが、連日の猛暑では日中走るに走れず、キャンプ場で連泊するならともかく、毎日朝夕の涼しい時間帯に距離を稼がなければならないだけに、夜はテントを張って寝るのが精一杯、だったら最小限の装備で身軽にするべきだったかと、でも色々と持って行きたいのですよね。しかしできる事ならこの装備で皆月とか木ノ浦に2泊位しながらのんびりと回ってみたいものです。

でも重宝したもの、今回なくてはならなかったもの、ソフトクーラーボックス、グランドシート、団扇、いつものショックコード。ホームセンターで売っている安物ですが、酷暑のツーリングをこなせたのも保冷バッグのお陰、少々お高くてももっと保冷能力の高いものはないのかな。他のテントで使っている汎用のシートですが、店を拡げる時あると便利。団扇はコンパクトに扇子でも良いかも知れませんが、テントの中でUSB扇風機なんかどうだろうかと悪だくみ、もう何十年と使っています、輪行時の固定他、フックの形状とかゴムの耐久性とかエバニューのものを対にして使うのが私にはベストです。

でも重宝したもの、今回なくてはならなかったもの、ソフトクーラーボックス、グランドシート、団扇、いつものショックコード。ホームセンターで売っている安物ですが、酷暑のツーリングをこなせたのも保冷バッグのお陰、少々お高くてももっと保冷能力の高いものはないのかな。他のテントで使っている汎用のシートですが、店を拡げる時あると便利。団扇はコンパクトに扇子でも良いかも知れませんが、テントの中でUSB扇風機なんかどうだろうかと悪だくみ、もう何十年と使っています、輪行時の固定他、フックの形状とかゴムの耐久性とかエバニューのものを対にして使うのが私にはベストです。

現代のツーリングはバッテリなしでは成り立ちません、アンカーの13,000mAhと10,000mAhを、内蔵バッテリでは瞬断の多いうちのGARMINの外部電源用としても使います。うちのスマホ用のバッテリには中華ブランドの怪しげな品物ですが(コネクタもちゃちい)、充電専用機が売られています、スマホを使用中に充電を繰り返したり、この気候では充電時の温度上昇も劣化の原因ですから、バッテリは予備を持って別途充電がベスト。なお互換バッテリでは「おさいふケータイ」が使えない事が多いので注意。

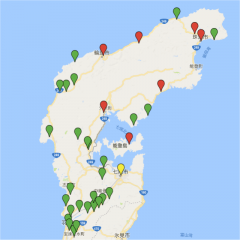

道路元標の方は30基の予定が4泊5日となって能登島の中乃島村は難しくなったものの、輪島町をミスった事で、無理はせずに次の事も考え幾つか端折って、結果的には13基で累計1,072基。赤色の7ヶ所を残してしまいました、まぁ次の機会へのお愉しみと云う事で。

道路元標の方は30基の予定が4泊5日となって能登島の中乃島村は難しくなったものの、輪島町をミスった事で、無理はせずに次の事も考え幾つか端折って、結果的には13基で累計1,072基。赤色の7ヶ所を残してしまいました、まぁ次の機会へのお愉しみと云う事で。

余興程度のつもりだった「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリー、68基には遠く及びませんが、意外とポイントを見つけるのに手こずる事もなく16ヶ所を、この大きな青い立て看板が非常に見つけ易かったです。所詮抽選なのですが「里山里海賞」と「エリアクリア賞」の抽選権利が、今期の「18きっぷ」で日帰りですが石川県能美郡と江沼郡の残りの道路元標を回る予定をしているので付近の「白山手取川ルート」と「加賀四湯いでゆルート」のどこかのポイントを回れば「オールいしかわ賞」の抽選権利が。しかし68ヶ所と云うのは県外の人間にはあまりに多すぎるのと、ポイントが幾つも固まっている場所があったりとか、そこそこ回れば参加賞があるとか、もう少し考えてほしいですよね。

余興程度のつもりだった「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリー、68基には遠く及びませんが、意外とポイントを見つけるのに手こずる事もなく16ヶ所を、この大きな青い立て看板が非常に見つけ易かったです。所詮抽選なのですが「里山里海賞」と「エリアクリア賞」の抽選権利が、今期の「18きっぷ」で日帰りですが石川県能美郡と江沼郡の残りの道路元標を回る予定をしているので付近の「白山手取川ルート」と「加賀四湯いでゆルート」のどこかのポイントを回れば「オールいしかわ賞」の抽選権利が。しかし68ヶ所と云うのは県外の人間にはあまりに多すぎるのと、ポイントが幾つも固まっている場所があったりとか、そこそこ回れば参加賞があるとか、もう少し考えてほしいですよね。

交通費(JR) 4,740円(「18きっぷ」2回分相当、12,100円分乗車)

交通費(のと鉄道) 830円

宿泊費(宿) 8,220円

宿泊費(キャンプ場) 920円

食料品・菓子・飲料類 8,608円

運送料(梱包資材含) 5,234円

計 28,552円

今回は外食する時間がなかったと云いますか、自販機のお世話になったのがなんと3,000円近いとは。

プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目(総括)

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

少し時間があったので来週24日に予定している「2つの丹生川を遡る」ランドナーサイクの集合場所にしている南海高野線の九度山駅まで走ってきました。

少し時間があったので来週24日に予定している「2つの丹生川を遡る」ランドナーサイクの集合場所にしている南海高野線の九度山駅まで走ってきました。

せっかくですので、「WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリー」のポイントになっている橋本市の「くにぎ広場」に向う事に。標高230m程の山の上にあるのですが、紀伊清水駅側から登るとフルーツロードのとんでもない坂を登らされるので、裏側から回り込んだのですが、それでもジェットコースターの様な道が。

せっかくですので、「WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリー」のポイントになっている橋本市の「くにぎ広場」に向う事に。標高230m程の山の上にあるのですが、紀伊清水駅側から登るとフルーツロードのとんでもない坂を登らされるので、裏側から回り込んだのですが、それでもジェットコースターの様な道が。 とにかくほうほうの体で12個目のポイントはGETしたのですが、そのまま紀伊清水に下って、五条駅1231発で輪行で帰途に就きました。本日の走行82.3キロ。

とにかくほうほうの体で12個目のポイントはGETしたのですが、そのまま紀伊清水に下って、五条駅1231発で輪行で帰途に就きました。本日の走行82.3キロ。