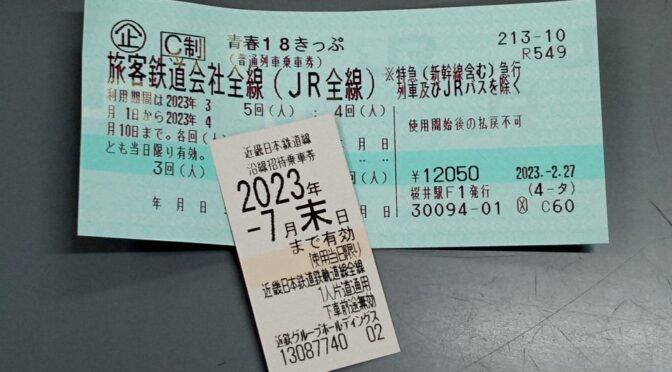

2023年春「18きっぷ輪行旅」第2弾は若狭へ、奈良0522発に乗車するために、JR奈良駅まで20キロ余りを自走します。JR桜井駅の始発は上り(奈良行)が0543、下りが0552でこれを利用すると東舞鶴着は早くても1104になってしまいます。まだ暗いうちからの自走は大変ですが、奈良までの上ッ道は旧い街並みを辿ってゆくので街灯が整備されていて結構走りやすいのです。今回は往復の輪行とそれなりの距離を走る事も考えてErbaロードで、奈良0522→0622京都0637→0721園部0725→0825綾部0851→0920東舞鶴と4回乗り継いで舞鶴へ。

東舞鶴駅は2007年4月以来16年ぶりかと、一旦北側に出たのですが、日当たりの良いベンチを探して南側へ回ります。公衆トイレもあって輪行支度にはこちらの方が良さそうですが、夏場は暑いかな。今日はここから若狭路を海岸に沿って敦賀を目指すつもりなんですが、小浜へは何度か自走で来た事があるものの舞鶴から敦賀にかけての海岸沿いは自転車で走った事がないのです、その上東舞鶴の一つ隣の松尾寺駅から小浜駅の間の小浜線にも乗車した事がなく、国鉄時代からを含めて西日本では一度も乗車した事のない区間なのです、まぁ今日はトラブルでもない限りその区間を乗車する予定はないのですが、

東舞鶴駅は2007年4月以来16年ぶりかと、一旦北側に出たのですが、日当たりの良いベンチを探して南側へ回ります。公衆トイレもあって輪行支度にはこちらの方が良さそうですが、夏場は暑いかな。今日はここから若狭路を海岸に沿って敦賀を目指すつもりなんですが、小浜へは何度か自走で来た事があるものの舞鶴から敦賀にかけての海岸沿いは自転車で走った事がないのです、その上東舞鶴の一つ隣の松尾寺駅から小浜駅の間の小浜線にも乗車した事がなく、国鉄時代からを含めて西日本では一度も乗車した事のない区間なのです、まぁ今日はトラブルでもない限りその区間を乗車する予定はないのですが、

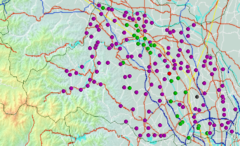

せっかくですので東舞鶴市道路元標の生存確認を。軍港のあった東舞鶴市と城下町だった舞鶴市(西舞鶴)は昭和18年に合併した経緯から、舞鶴市道路元標と東舞鶴市道路元標が其々現存しています。

せっかくですので東舞鶴市道路元標の生存確認を。軍港のあった東舞鶴市と城下町だった舞鶴市(西舞鶴)は昭和18年に合併した経緯から、舞鶴市道路元標と東舞鶴市道路元標が其々現存しています。

やはり国道27号線は車が多いですし、大型車も。国道を避けながら走り県境の青葉隧道(344m)を避けて山越えのルートを取ります、青葉隧道の上には吉坂峠(標高102m)があるのですがダートの様ですので西国三十三札所の松尾寺付近で山越えするルートを取り、府道564号へ入ります、休日とあってか札所巡りの車も結構通るのが。

松尾寺で府道と別れ標高260m程の無名の峠で福井県側に、今年初めての日本海を眼下に下ります。写真は高浜町今寺の熊野神社。

松尾寺で府道と別れ標高260m程の無名の峠で福井県側に、今年初めての日本海を眼下に下ります。写真は高浜町今寺の熊野神社。

高浜町に下る頃には既に12時に、やや向かい風と云う事もあって、敦賀は既に諦めています。コンビニで弁当を買って城山公園でお昼にします。(写真は鐘寄海岸)

高浜町に下る頃には既に12時に、やや向かい風と云う事もあって、敦賀は既に諦めています。コンビニで弁当を買って城山公園でお昼にします。(写真は鐘寄海岸)

若狭和田から青戸入江の北岸の県道266号犬見崎和田線に入ります。断続的に県道802号小浜大飯高浜自転車道線が並行していますが、専用道と云うより県道と並行した幅のある歩道部分って感じの区間が殆どです。

若狭和田から青戸入江の北岸の県道266号犬見崎和田線に入ります。断続的に県道802号小浜大飯高浜自転車道線が並行していますが、専用道と云うより県道と並行した幅のある歩道部分って感じの区間が殆どです。

青戸入江北岸にて、今回はロードでは珍しく「自撮り」の準備をしてきています。横位置の場合「自撮りのすすめ⑦」でも解説していますが、外部タイマーをバルブにしてカメラ本体の連写機能を利用しています、ただ今回入れていたSDカードが遅いのか相性が悪いのかして思い通りに行かないのが。

青戸大橋を渡り、R27側に戻ります。向こうに見えているのは若狭富士こと青葉山(693m)

青戸大橋を渡り、R27側に戻ります。向こうに見えているのは若狭富士こと青葉山(693m)

少し国道27号を走らなければなりませんが県道235号加斗袖崎住吉線に入ります、幾つかトンネルのある国道を避け北側の海岸線に沿って走ります、距離は長くなりますが交通量は非常に少ないです、海水浴シーズンは混むかも知れませんが。

少し国道27号を走らなければなりませんが県道235号加斗袖崎住吉線に入ります、幾つかトンネルのある国道を避け北側の海岸線に沿って走ります、距離は長くなりますが交通量は非常に少ないです、海水浴シーズンは混むかも知れませんが。

加斗海岸、なかなかのロケーションなので「自撮り」にトライ、結局1時間近く粘る事に。

加斗海岸、なかなかのロケーションなので「自撮り」にトライ、結局1時間近く粘る事に。

県道235号は小浜市街まで続いていて、加斗海岸を離れると写真の様な断崖上の道が続きますが、東向きに走ると大した坂はありません。先の県道266号同様に自転車道が並行しているのですが、車道との間の柵が切れ目なく続いていて、荒れている箇所があっても逃げられないのでちょっと厄介です、まぁ今回どうにも走れない様な箇所はありませんでしたが。

青井崎付近にて、この区間では上段が車道、下段が自転車道になっています。ここで一気に小浜市街に下ります。

青井崎付近にて、この区間では上段が車道、下段が自転車道になっています。ここで一気に小浜市街に下ります。

青井崎から小浜市街に下り小浜海浜小公園に着いたのは既に1550 小浜から18きっぷのままで桜井に帰り着くには敦賀周りが1729、東舞鶴周り1758、敦賀は無理でも三方辺りまででも走れればと考えていたのですが、この先は線路と離れる海よりのルートを取りたかったので、それは次の機会にして小浜駅でお開きと云う事に、走行51キロはロードでは物足りない距離ですが「自撮り」もしてましたしね。

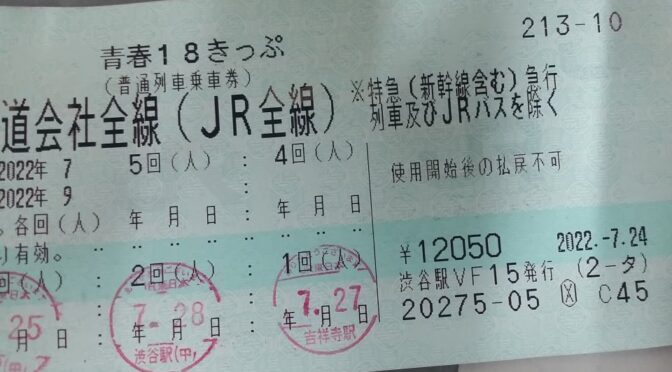

小浜1729→1834敦賀1849→2047京都2105→2201奈良2204→2234桜井、往復で7,480円分乗車。

2日目の今日は新宿まで輪行、淀橋町道路元標を経て三鷹へ走り

2日目の今日は新宿まで輪行、淀橋町道路元標を経て三鷹へ走り

伊予桜井駅までの数キロ、雨雲レーダーを見て、雨雲の間隙を縫って走り出したつもりが、やっぱり降られてしまった。

伊予桜井駅までの数キロ、雨雲レーダーを見て、雨雲の間隙を縫って走り出したつもりが、やっぱり降られてしまった。

現在は無人駅となった伊予桜井駅、大正から昭和へと国鉄予讃本線が西へ向かって延伸する中で、1923年(大正12年)12月21日から翌1924年(大正13年)2月11日までの僅かの間、予讃線の終点でした。

現在は無人駅となった伊予桜井駅、大正から昭和へと国鉄予讃本線が西へ向かって延伸する中で、1923年(大正12年)12月21日から翌1924年(大正13年)2月11日までの僅かの間、予讃線の終点でした。

坂出駅1754発に乗車、もう1時間早ければ「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事ができたのですが、スタートが遅かったので仕方ありませんね。

坂出駅1754発に乗車、もう1時間早ければ「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事ができたのですが、スタートが遅かったので仕方ありませんね。